|

|

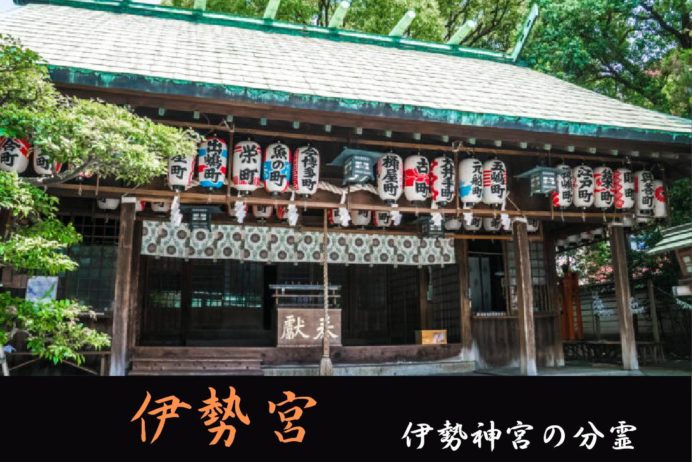

寛永6年(1629)に、伊勢外宮から分霊奉斎の許状が下され、伊勢宮(いせのみや)と改称したのが、同宮の起こりです。

明治34年(1901)、長崎県下で初めて神前結婚式が行い、歴史に名を残した伊勢宮。

以下、長崎史を彩る同宮を、美しい写真とともにご案内します。

閑静をみだす行為は厳につつしみ、参拝作法とマナーをお守りください。

電話番号 095-823-2665

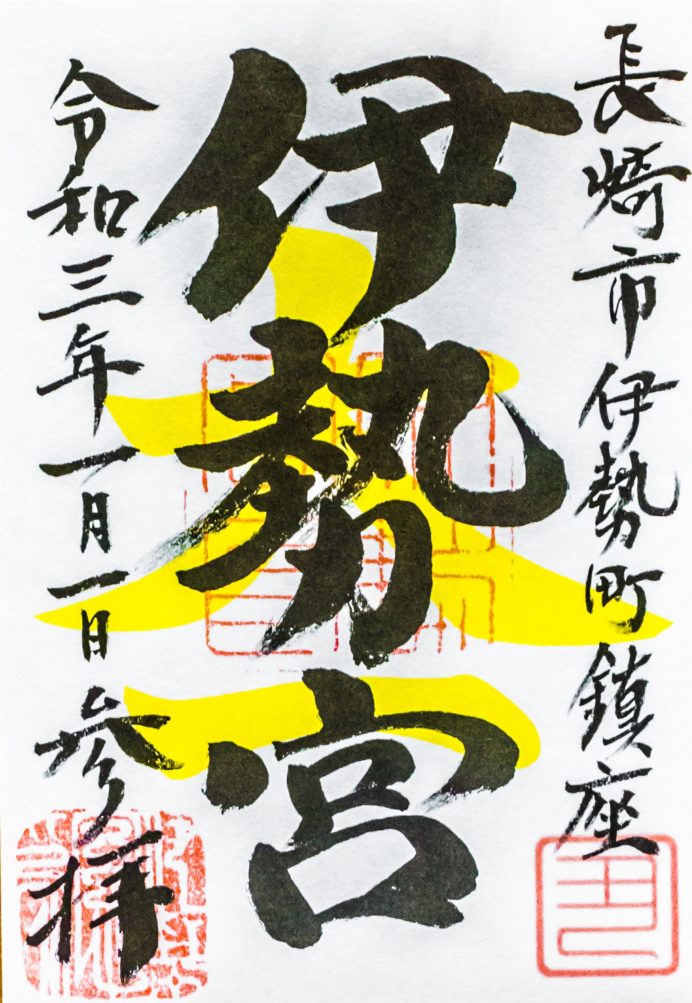

【御朱印】初詣Ver.

元旦の繁忙期に墨書きしていただきました。

伊勢宮の紋章「大一」の力強い文字がひときわ印象的です。初穂料500円。

所在地【駐車場付きマップ】

|

中島川沿い、高麗橋の正面。 |

住所:長崎市伊勢町2-14

駐車場、社務社あり

路面電車

最寄りの電停:「諏訪神社」 ※距離130m、徒歩2分。

それでは、境内を巡りましょう。

【1】「高麗橋」

|

|

正門の正面に架かる「高麗橋」は、承応元年(1652)、中国人の浄財によって初めて架橋され、当時の町名「新高麗町」にちなんで、西道仙より「高麗橋」と命名されます。

昭和57年(1982)に生起した長崎大水害後の河川改修のため、「昭和の石橋(外見は石橋だが、その実は鉄筋コンクリート造)」として再架され、今に至ります。

【2】「一の鳥居」・「正門」・「狛犬」

|

|

【3】「二の鳥居」

二の鳥居は、伊勢神宮の宇治橋鳥居を彷彿させる檜造。2019年の式年祭を機に、40年ぶりに建て替えられました。

宇治橋に該当するのが、さしずめ高麗橋でしょうか。

【4】「拝殿」

|

|

料亭花月が寄贈した「大一と刻まれた灯籠」と、拝殿内に掲げられた「江戸末期に奉納された三十六歌仙絵」は必見です(三十六歌仙絵はフラッシュ撮影禁止)。

【5】「楠稲荷神社」・「クスノキの巨木」

|

|

このクスノキですが、「その昔、母乳がでない母親が、クスノキの幹に穴に米のとぎ汁をかけて祈ると、母乳がでるようになった」との伝承が残ります。

以来、安産祈願への参拝客が途絶えることがない、霊験あらたかなご神木です。

【6】「本殿」と「境内社群」

|

|

さらに奥へ進むと、鷺神社などの末社と本殿が姿を現します。

ご神木の木漏れ日から垣間見れる神宿る本殿。その神々しい雰囲気から心の癒しをいただき、感謝の意を申し上げて境内を後にしました。

エピローグ

ご由緒(歴史)【超約】

時をさかのぼること寛永5年(1628)に、唐津出身の南岳院存裕(なんがくいんそんゆう)が伊勢神宮外宮を訪ね、伊勢神宮の分霊を勧請しました。

そして翌6年(1629)に、伊勢外宮から分霊奉斎の許状が下され、同16年(1639)に仮宮殿を創建。祭祀を行い伊勢宮(いせのみや)と改称したのが、同宮の起こりです。

以来、長崎奉行や市民からの寄進により、社地拡張、社殿や鳥居の新築など、長崎有数の大社としての品格を整えていきます。

明治34年(1901)には、長崎県下で初めて神前結婚式が行われたことで、歴史にその名を残します。

ご祭神

- 天照大御神

- 豊受大神

- 素戔男大神

例大祭

例年11月1日~3日。長崎で唯一の「浦安の舞」が奉納されます。以上になります。

参考文献・サイト:

• 林田 秀晴、『長崎県の神社を訪ねて 本土編』、出島文庫、2004年

•ナガジン!|シャッターチャンス@長崎 長崎の宗教史を垣間見る風景「伊勢宮神社」です。

ただし、

参考URLなしの無断転載

SNS、YouTubeへの転載

画像の直リンク、リンクにrel=”nofollow”を記載

商用ポスターへの無断使用

(商用でなければ、相談に応じさせていただきます。)

以上は固くお断ります。

悪質な無断転載については、断固とした法的措置をとらさせていただきます。

(掲載している写真は全て筆者撮影です。特に表記がない限り、写真などの著作権は筆者に帰属します。)

長崎ブログーッ! | ||

|

| 長崎県の観光・お出かけ・グルメ情報を発信する個人ブロガー【月間30万PV達成】。モットーは「行く・撮る・食べる」。 |

〈主な経歴〉 ■Yahoo! JAPANクリエイターズ トレンド/カルチャー部門 長崎市ライター【コンテンツ一覧】(1記事最高PV13,041 / 平均PV4,443[2022年12月5日時点]) ■長崎ケーブルメディア「なんでんカフェ」で、長崎ランタンフェスティバルの達人として出演(2020年2月3日放送)。 ■「ながさきプレス」2022年12月号のインフルエンサー特集で紹介される。 ■各種公的機関などに画像を提供。 ( ゚∀゚)o彡フォローォ!Follow @RnIl0GmXaS4l1dP | ||