|

|

城壁のようにそびえる本河内低部ダム前に鎮座する「水神神社」(すいじんじんじゃ)。

中島川上流のせせらぎが聞こえる境内は清涼感に包まれ、水神=カッパが宿る神域を創成しています。

カッパが描かれた珍しい御朱印とお守りを授与する「水神神社」。

じっくりと散策してみましょう。閑静をみだす行為は厳につつしみ、参拝作法とマナーをお守りください。

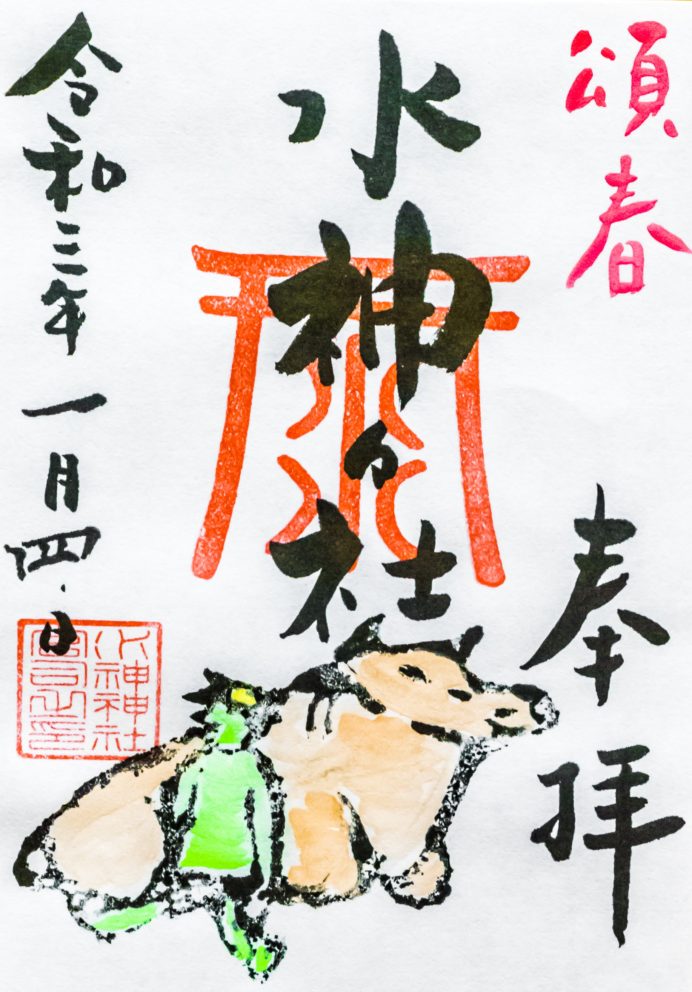

【新春の御朱印】を拝受いたしました

カッパと干支の牛が描かれた限定品です。

※初穂料300円。

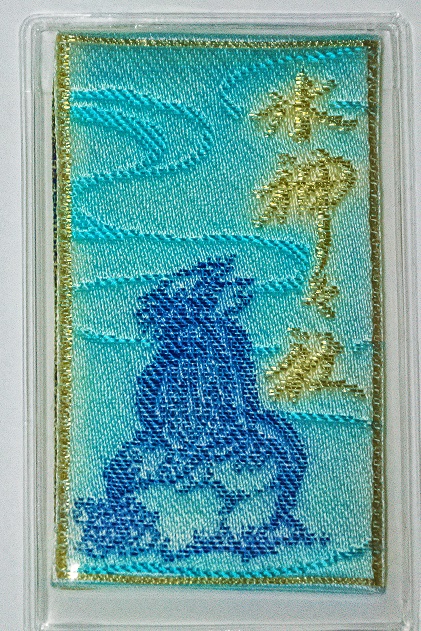

【黒札入りのお守り】~水難除け

|

|

所在地【駐車場付きマップ】

住所:長崎市本河内1丁目8-11

100mほど進んだら、「一の瀬橋(石橋)手前から左折」。そして、

|

|

| ①一の鳥居前で「左折」。 | ①を数十m登り「右折」。すぐに駐車場になります。 |

|

| 境内駐車場 |

路面電車でのアクセス

最寄りの電停:「蛍茶屋」

※距離450m、徒歩10分。

それでは、境内を巡りましょう。

【1】「一の鳥居」

天まで届かんばかりにそびえる一の鳥居は、もともとは諏訪神社の二の鳥居。

正保2年(1645)創建の年代ものです(Wikipediaより)。

【2】「稲荷神社」

一の鳥居から短い階段を登り、社務所前を抜けると、末社には欠かせない「稲荷神社」が鎮座しています。

【3】「拝殿」

参道橋の先に「拝殿」が控えています。神社の拝殿というより、仏閣の本殿な趣。

厳かに参拝を済ませ、カッパ伝説を今に伝える「かっぱ石」へと向かいましょう!

拝殿の脇から短い階段へと進みます。

拝殿の脇から短い階段へと進みます。

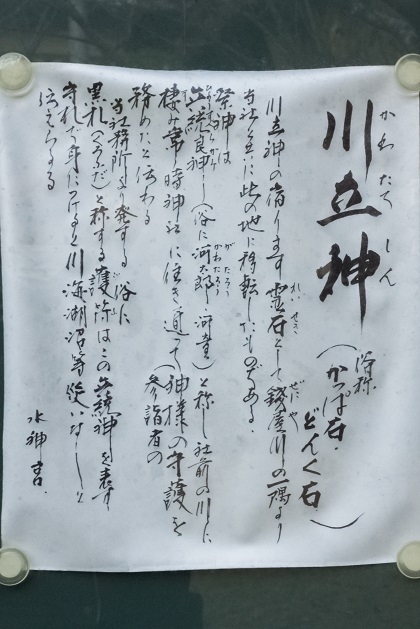

【4】「かっぱ石」(どんく石)

|

|

|

|

『川立神の宿る宿る霊石として、銭屋川(銭屋橋あたり)の一隅より社とともに移転したもの』と記されています。

代々水神神社の神官を務める渋江氏は、カッパ族を統べていた栗隈王(くりくまおう)の末裔。カッパを招いて酒宴を開き、カッパたちには硬い筍を与え、自分には柔らかい筍を盛り、素知らぬ顔で食べてる姿を見せることで、カッパたちからの敬服を得ます。それ以来、かっぱ石に「河童の献立」をのせておくと、翌朝には要求通りの品がカッパたちから供えられた、という伝承が伝えられています。 ちなみに石上のかっぱの置物は、配置が変わったり、小銭を抱えたり・枕にしたりと日々変化します。川立神のいたずらかも?

【6】「本殿」

本殿への参拝を済ませ、カッパが息づく神域を後にしました。

以上になります。

ユニークなカッパ御朱印と黒札お守りを、是非手元に置いてください。

>

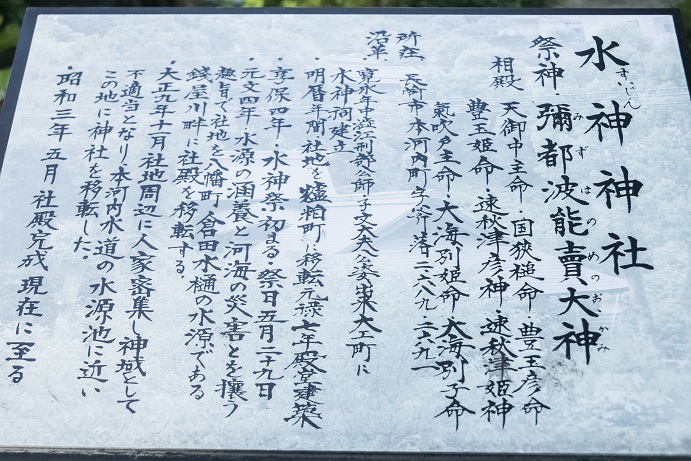

沿革(歴史)

寛永年間(1624~1645)、出来大工町に祠を創建。その後紆余曲折の後に、大正9年(1920)に現在地に遷宮し今に至ります。

寛永年間(1624~1645)、出来大工町に祠を創建。その後紆余曲折の後に、大正9年(1920)に現在地に遷宮し今に至ります。

ご祭神

彌都波能賣大神[相殿]天御中主命、国狭槌命、豊玉彦命、豊玉姫命、速秋津彦神、速秋津姫神、気吹戸主命、大海別姫命、大海別子命参考サイト:

• Nagasaki-ken’s Kappa Densetu

ただし、

参考URLなしの無断転載

SNS、YouTubeへの転載

画像の直リンク、リンクにrel=”nofollow”を記載

商用ポスターへの無断使用

(商用でなければ、相談に応じさせていただきます。)

以上は固くお断ります。

悪質な無断転載については、断固とした法的措置をとらさせていただきます。

(掲載している写真は全て筆者撮影です。特に表記がない限り、写真などの著作権は筆者に帰属します。)

長崎ブログーッ! | ||

|

| 長崎県の観光・お出かけ・グルメ情報を発信する個人ブロガー【月間30万PV達成】。モットーは「行く・撮る・食べる」。 |

〈主な経歴〉 ■Yahoo! JAPANクリエイターズ トレンド/カルチャー部門 長崎市ライター【コンテンツ一覧】(1記事最高PV13,041 / 平均PV4,443[2022年12月5日時点]) ■長崎ケーブルメディア「なんでんカフェ」で、長崎ランタンフェスティバルの達人として出演(2020年2月3日放送)。 ■「ながさきプレス」2022年12月号のインフルエンサー特集で紹介される。 ■各種公的機関などに画像を提供。 ( ゚∀゚)o彡フォローォ!Follow @RnIl0GmXaS4l1dP | ||