|

|

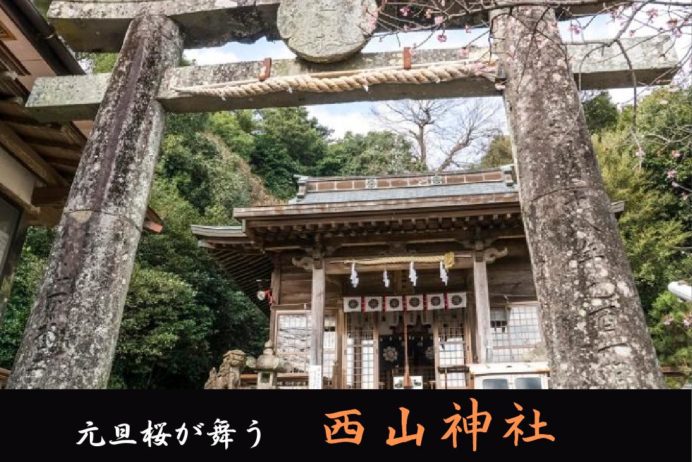

唐通事(中国語の通訳)盧草拙が享保4年(1854)の創建に深く関わり、かつ、唐船の船主から贈呈された種子によってザボン日本発祥の地となった「西山神社」。

その歴史は、世界へ扉を開いていた江戸時代の長崎の標(しるべ)として、燦として輝きを放ちます。

以下、同神社の魅力について筆を起こします。

閑静をみだす行為は厳につつしみ、参拝作法とマナーをお守りください。

電話番号 095-823-1378

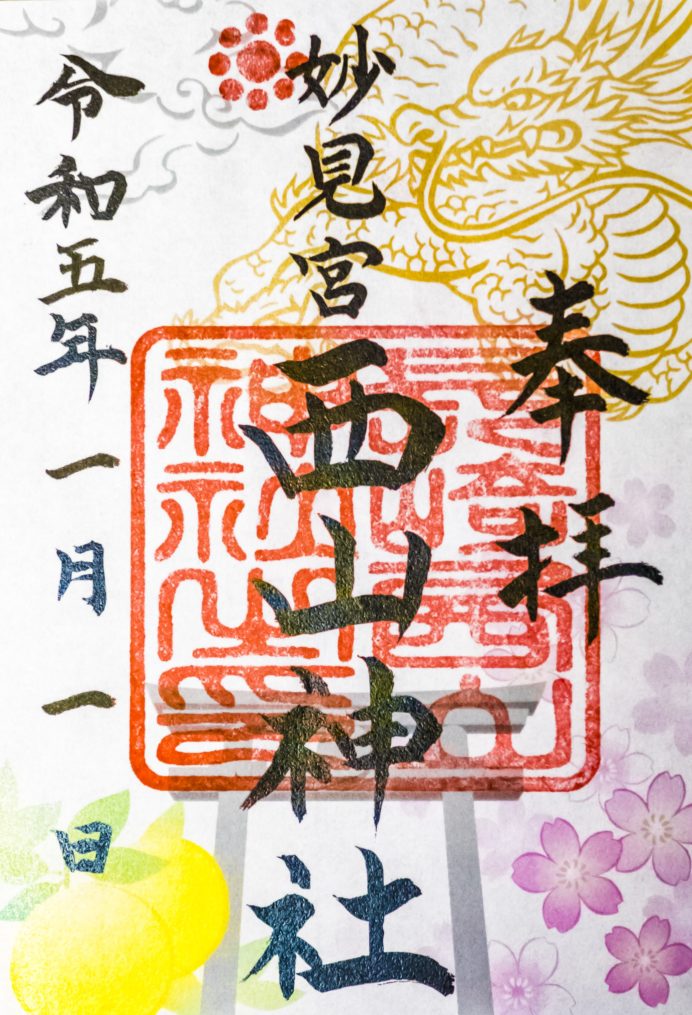

御祭神 天之御中主大神、高皇産霊大神、神皇産霊大神 例大祭(新嘗祭) 11月23日 創建 享保4年(1854)、北辰妙見尊星と妙見尊神祀る西山妙見社として社殿が完成。 明治2年(1869年)、神仏混淆禁止令により西山神社に改称。御祭神を造化三神とし現在に至る。

【御朱印】

所在地

駐車場なし

路面電車でのアクセス

「諏訪神社電停」⇒「諏訪神社二の鳥居」経由で

車でのアクセス

それでは、境内を巡りましょう。

西山神社 見どころのまとめ

|

|

| 「西山神社の寒桜」 | 「情緒溢れた参道」 |

- 新春の風物詩「西山神社の寒桜」

- 沖縄の緋寒桜、長崎ザボン発祥の木、石畳が続く「風情に富む参道」

- 丸い神額の鳥居、名水・椎の木の水が「異彩を放つ境内」

見どころマップ

【1】「風情に富む参道」

一の鳥居をくぐり、参道への第一歩を印します。

【2】「沖縄の緋寒桜」

【3】「長崎ザボン、発祥の木」

この神社を建てた、長崎聖堂の学頭で唐通事であった盧 草拙(ろ そうせつ)に1667年(寛文7年)、唐船船長・周九娘によりジャワから持ち帰ったザボンの種子を渡され、神社の境内にその種子を播いたところ見事に成長し、その元木の種子が各地に播かれ、長崎近郊は勿論、島原半島・鹿児島地方まで産出されるようになったが、このザボンの木は元木の四代目である。なお、三代目の樹がこの家の裏に根を張っている。妙見宮 西山神社 引用 :ザボンの木の説明文より

長崎銘菓「ざぼん漬」には、西山神社がひと役もふた役も買っていた訳です。

【4】「三の鳥居」(丸い神額)

丸い神額がひときわ目に付く三の鳥居。

鳥居を抜けると、いよいよ荘厳な拝殿が姿を現します。

【5】「手水舎」(椎の木の水)

この水は「椎の木の水」と云われ長崎の名水の一つとして、昔は酒造りにも使われ、今でもお茶に使われている。また文化7年(1810年)から長崎奉行所にこの水がひかれていたこともあり、いわば水道の発祥でもある。また昭和57年(1982年)7月23日の長崎大水害で水道がとまった折、水を貰う人が行列をなした。旱魃にもかれない自然の水である。妙見宮 西山神社 引用 :手水舎の説明文より

長崎の名水の一流「椎の木の水」で、身を浄めましょう。

【6】「社殿」

|

|

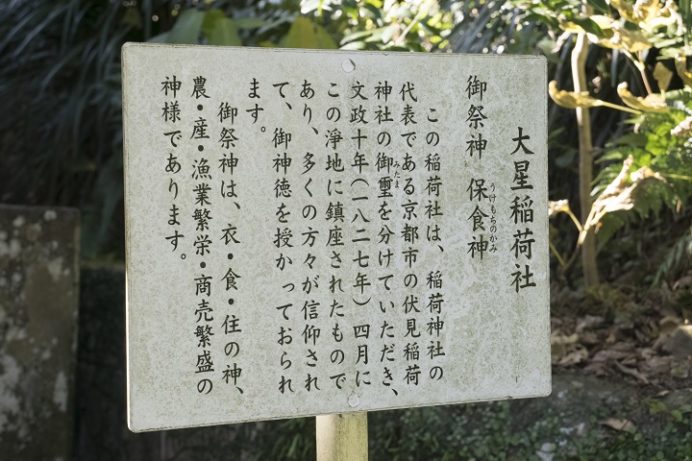

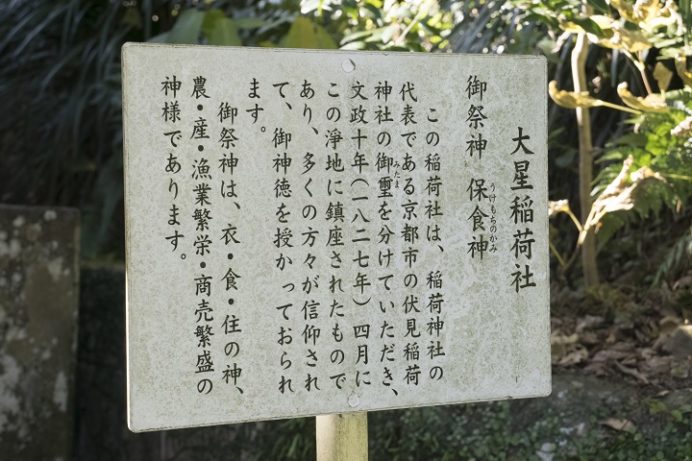

境内社の 「大星稲荷神社」への参拝を終え、満ち足りた気持ちで帰路につきました。

【7】「西山神社の寒桜」(元旦桜)

|

|

旧正月を告げる吉兆として、100年以上にもわたり長崎人に敬愛されてきました。

見頃:例年1月中旬~2月初頭。 市指定天然記念物 ※寒桜の維持のため浄財のご奉賛願います(封筒に住所・氏名を記入の上、さい銭箱にお入れください。とのことです)。

エピローグ

寒風吹きすさぶ旧正月に、蕾がほころぶ「元旦桜」は、一足早い春爛漫を届けます。 また、享保4年(1854)からの歴史が刻まれた石畳道をつぶさに観察することを推奨します。

以上になります。

ただし、

参考URLなしの無断転載

SNS、YouTubeへの転載

画像の直リンク、リンクにrel=”nofollow”を記載

商用ポスターへの無断使用

(商用でなければ、相談に応じさせていただきます。)

以上は固くお断ります。

悪質な無断転載については、断固とした法的措置をとらさせていただきます。

(掲載している写真は全て筆者撮影です。特に表記がない限り、写真などの著作権は筆者に帰属します。)

長崎ブログーッ! | ||

|

| 長崎県の観光・お出かけ・グルメ情報を発信する個人ブロガー【月間30万PV達成】。モットーは「行く・撮る・食べる」。 |

〈主な経歴〉 ■Yahoo! JAPANクリエイターズ トレンド/カルチャー部門 長崎市ライター【コンテンツ一覧】(1記事最高PV13,041 / 平均PV4,443[2022年12月5日時点]) ■長崎ケーブルメディア「なんでんカフェ」で、長崎ランタンフェスティバルの達人として出演(2020年2月3日放送)。 ■「ながさきプレス」2022年12月号のインフルエンサー特集で紹介される。 ■各種公的機関などに画像を提供。 ( ゚∀゚)o彡フォローォ!Follow @RnIl0GmXaS4l1dP | ||